ここまでお読み下さり有難うございます。

前編からの続きです。

2分でわかるガチな概要は前編で。

総合評価★★★★(4.3)

(理由は前編の概要にて記述)

思っていたよりも面白さを感じさせ、わかりやすい内容。

成功の近道には、シンプル化を考える事。

そこに焦点を当てたその内容は、わかっていそうでわかっていなかった原理を教えてくれます。

脳ミソがシンプル化に洗脳されていくよう。

ただの1つの言葉でしかなかったシンプル化も、噛み砕けば、こうまで考えられるのかという驚きと同時に視点が広がる感覚に。

多くの企業の成功例の分析には、それぞれの独自の視点があり、好奇心も満たされていきます。

経済誌のような側面もあるので読む人を選びそうだというのは否定出来ません。

ですが、難解には決してならない丁寧な解説と分析の数々。

その内訳は、もしあなたが商品やサービスを扱うのであれば、有益な情報が盛り沢山でコストパフォーマンスの良さは感じます。

前編ではそんな着眼点の多様さと、シンプル化の原理に焦点を当ててレビューしました。

もしあなたが本気で知りたいという場合、ここからお読みでしたら、

まずはより良い伝達の為に前編の概要を読む事をオススメします。

というか、いきなり後編を読んでもあなたのお役に立てないのです。

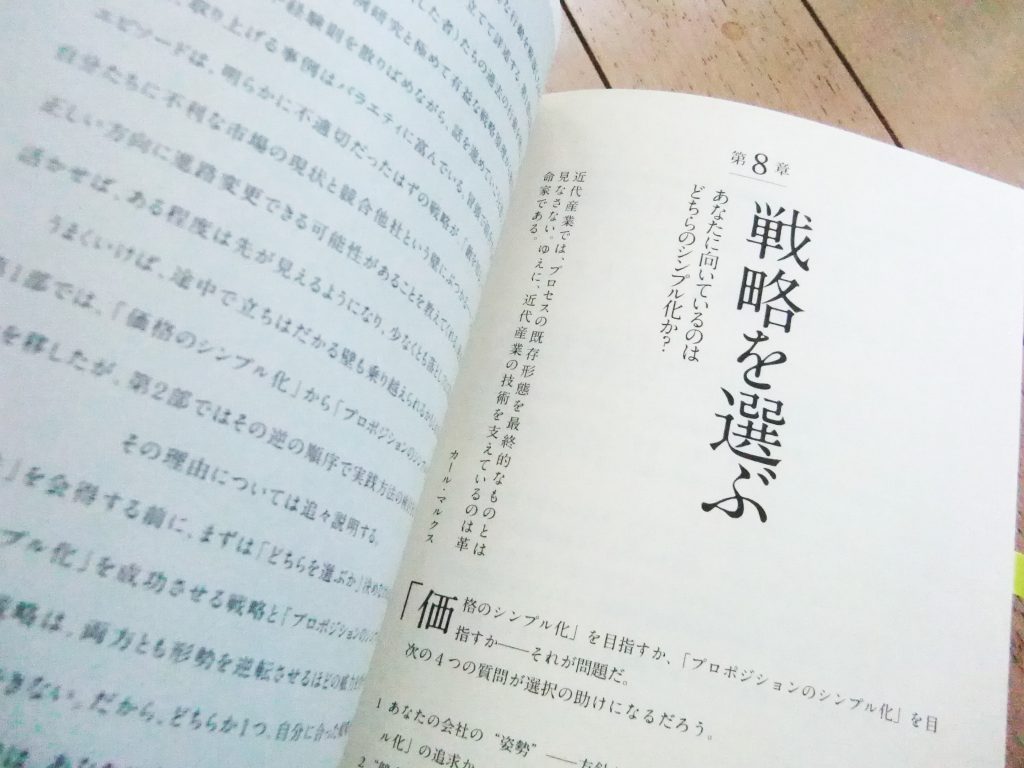

プロポジションのシンプル化と価格のシンプル化。

前編で触れたこの2つの双璧。覚えていますか?

シンプル化はこのどちらかを考える事との著者の解説が続いていきます。

フォードやマクドナルド、そしてAppleといった成功例で具体的なイメージを掴んだ後は、中盤以降で戦略の話への展開になっていきます。

あなたはどちらのシンプル化を目指しますか?

または向いていますか?

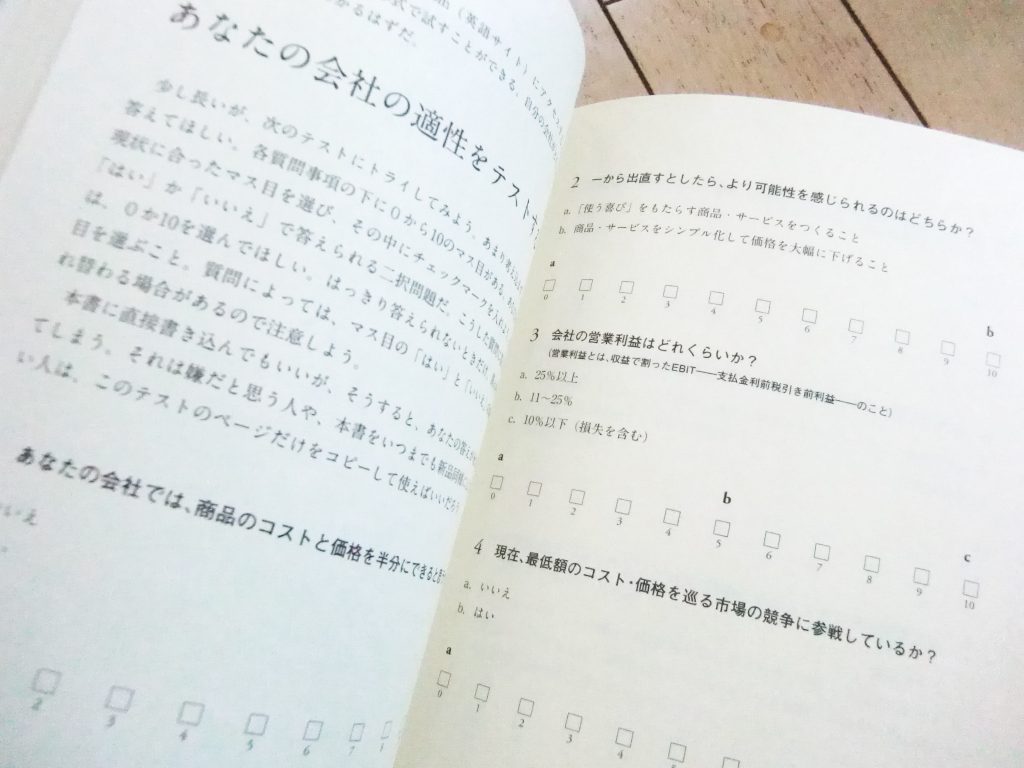

その適性テストを皮切りに、中盤の佳境へ。

ひとまずそのテストはスルーしても問題は無さそうです。

このテスト形式のものは洋書には頻繁に出て来ますね。

これで、あなたの会社が「価格のシンプル化」と「プロポジションのシンプル化」のどちらかを目指すべきか ー そしてその能力があるかどうか ー がわかったはずだ。でも、いったいどうすればその成功者になれるのだろうか? その答えは、次の3つの章で提示しよう。(p135)

Contents

あなたが選んだシンプル化の深め方へ。

ここまで来ると、取っ付きにくそうに思えたシンプル化というものが脳に刷り込まれていくようです。

今まで使われる事の無かった部分が動き出す感覚に陥ります。

これもシンプル化?

商品設計と価格戦略を実際に活かしていく為のおさらい。

ステップを踏んでのあなたの戦略。

どう考えていくのか。

どこを考えるべきか。

理論的な事が続いていくので具体的は手法やノウハウはありません。

ただ、本質や原理を知っておく事には価値があります。

主観ですが、私はこの部分を読むにつれ、企業倫理としても戦略としても心の中での成長を感じました。

商品やサービスをシンプルにしていく事と価格をコントロールする事の相関関係が、脳内で目まぐるしく繋がって答えが出ていくようです。

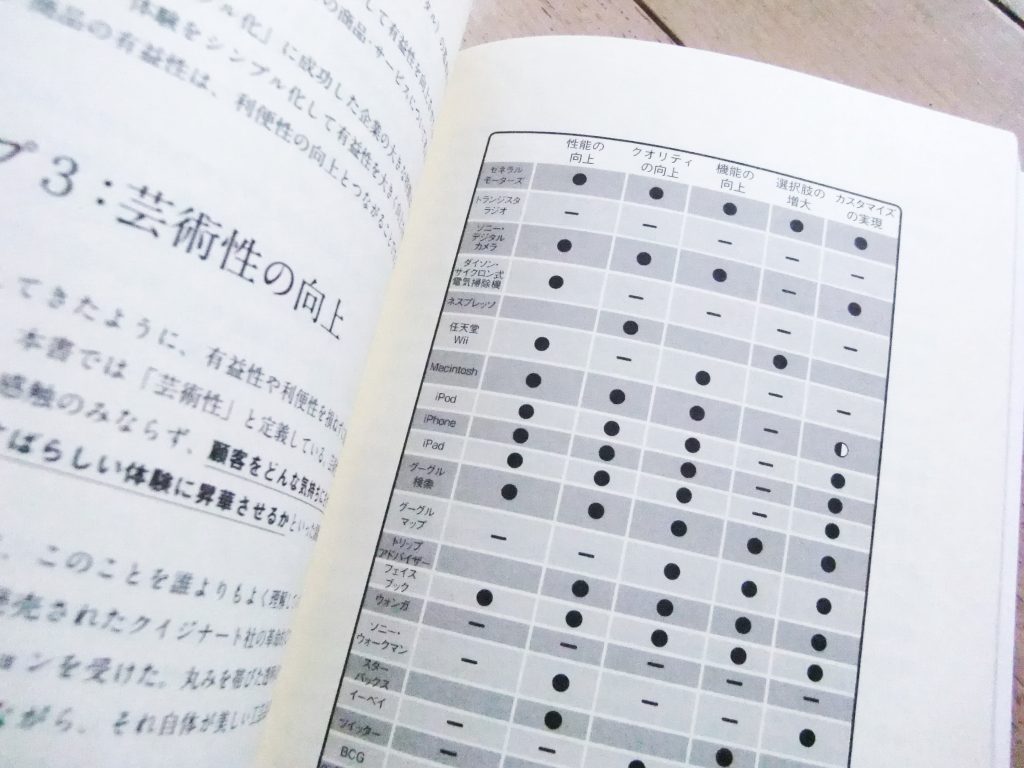

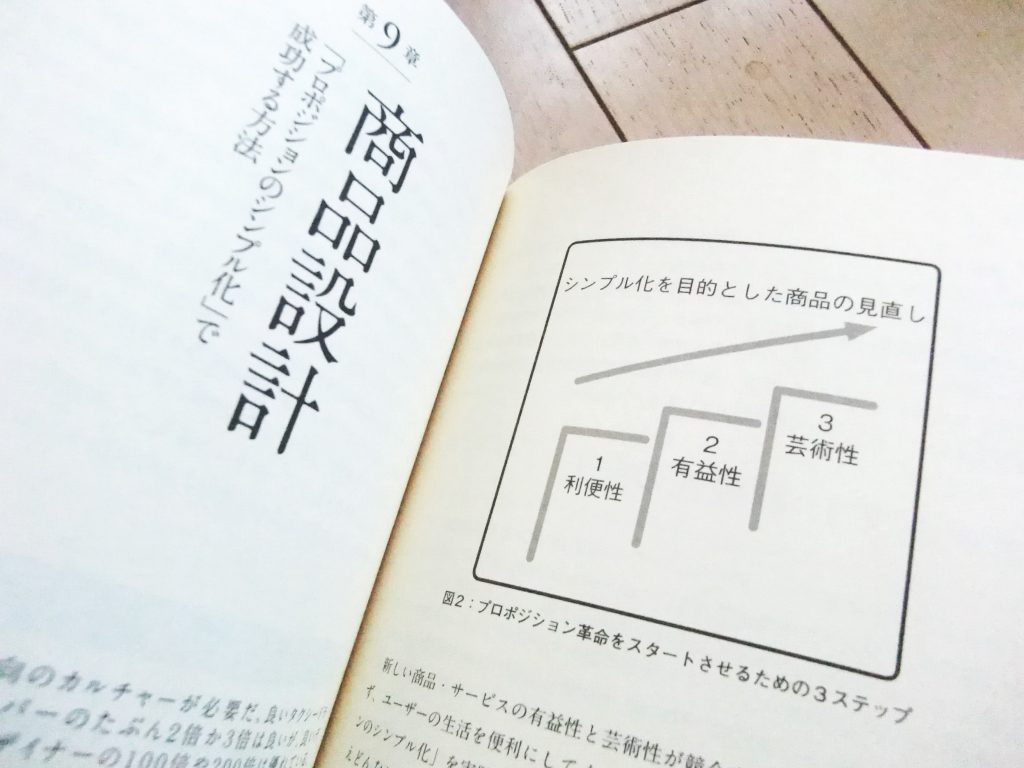

商品設計では、前編でも触れた新しい3つの概念、利便性・有益性・芸術性の向上の3ステップ。

「プロポジションのシンプル化」の要は、商品・サービスの抜本的な見直しだ ー シンプル化を徹底的に行うことで、商品の利便性・有益性・芸術性が向上する。(p150)

あなたは何か商品やサービスを扱っていますか?

もしそうであるならば、著者から見直しの重要性に気付かされていくと予想されます。私もそうしながらです。

その商品をシンプル化して「使う喜び」をもたらすものにすることこそ、自分の使命だとしっかり認識すべきだ。(p147)

そして商品設計の見直しは、プロポジションのシンプル化だけではなく、後の価格のシンプル化の役にも立っていきます。

これが先の相関関係。

読めば読むほど頷けるネットワークへと変わっていきます。言い尽くせない事が惜しいようにも感じますね。

そんな中、起きるこの事柄。

価格戦略のジレンマと落とし穴。

ただ安くしたり、値を下げる事だけが美徳ではない。

それのみを考えるのならば、商品やサービスを見直してシンプルにする事が先。

無駄な部分を取り除いて必要な部分をシンプル化すれば、製造コストも削減できる。これは単純な論理だが、おかしなことに、普通のプロセスだと、商品をシンプル化する前に製造コストを下げようとする。最初に手をつけるべきは商品だ。(p160)

何が言いたいのかと言いますと、

商品やサービスがそのままで、コストを削減しようとだけする事はブラック企業の始まり。

個人的にはそんな事を思いました。

あなたは如何ですか?

本書のわかりやすい具体例は、格安航空会社やファストフード等のエピソードに見られます。

格安航空会社は、空の楽しい旅を提供するという事よりも、原点に立ち返って安全と座席のみを提供する。

ファストフードは、格安で早く食べられる代わりに、運搬と清掃を顧客が負担する。

そこには忘れてはならない両者の利害の一致があります。

私達の身の周りでも、セルフサービスというものも同じ例になりますね。

価格が安い事の原理は、

無駄を削ぎ落としたから安い。

そしてそのようなやり方を望まない顧客を、最初から求めない。

かつては誰もが必要不可欠と思っていた機能とサービスの多くを途中で切り捨てることになり、その結果として顧客の一部を失うことにもなるだろう。けれども、最低価格の実現には、常に商品機能や顧客の切り捨てもその代償に含まれるのだ。(p159)

昨今の日本では、宅配便業者に改革の波が訪れているのをご存知かと思いますが、あれも本書の”Simplify”。

安くて早くて安全に受け取れるという事は幻。

今までが無茶をしていたのかもしれません。おもてなしという日本の風習を盾にして。

無駄も削がずに、低価格で相当のサービスをやってしまう事にはリスクがありと考えさせられます。

そしてそこまで考えるのが経営する側の役目。

またこの中盤の戦略では、読んでいくうちに、そういったターゲティングの要素も学べる事に気付かされていきますね。

暗に割り切る心の強さを知っていくでしょう。意外と励まされます。

シンプル化をした後は闘いに出掛けよう。

本書の前半の3分の2までは、じっくりとシンプル化の勉強。

商品やサービスとの一対一の考え方から、その後は対外的な展開へ。

ここまでを通して、前半にテンションの高さを感じさせます。

また今すぐに使える考え方というのは主に前半でしょうか。

その後の対外的な展開では、市場での戦い方やグローバルな話になっていくので、読み物としての要素が強くなるような印象を受ける事が予想されます。

ただ、流れとしては完璧です。

シンプル化が市場でどのような脅威となっていくのか。

シンプル化を行ったあなたがどのように闘い、見返りを得るのか。

シンプル化の楽しいところ、すばらしいところは、起業家とそのチームが市場原理を切り抜けて富を築きながら、同時に、自分たちの行動が社会全体の役にも立っていると自覚できることだ。(p275)

最後部で、愛と夢のある著者からのメッセージ。シンプル化の思想の総決算です。

そこで、ちょっと立ち読み。

値段比較をしてみた。

ダイレクト出版

記事作成時点では、HPから直接購入不可能です。(会員宛の新刊図書の為)

会員になるにはこちらをご参照下さい。限定情報や書籍等の特典は付いてきます。

Amazon(アマゾン)

新品・中古品ともに売られています。

アマゾンのサイト(検索済)へ

楽天

楽天ブックスと楽天ブックオフでは購入不可です。

記事作成時点では見つかりませんでした。

※情報は変動する事がありますのでご了承下さい。

また、混乱を避けるため、恐れ入りますが具体的な数値は載せないようにしてあります。

ダイレクト出版の方では変動がほとんどないように思われます。

まとめ。

多くの顔が見られる書籍。

読み終えてみると、シンプル化の理論は勿論の事、企業倫理やターゲティング、更にはマーケティング戦略の一面も見られ学べたように感じます。

またその部分を大切にしながらのレビューです。

読んでみて良かったと思えた事を伝えさせて下さい。

シンプル化を成功させた人物も素晴らしいのですが、それに加えてリチャード・コッチ氏の洞察にも惹かれていきました。

不思議と禅の本を読んでいるような錯覚も。

そんな側面も付け加えましょうか。

ただ、注意事項として個人的に思ったのは、シンプル化で価格を下げる事よりも、高くしても売れるプロポジションとブランディングを忘れないでいたいなという事ですね。

「ダン・S・ケネディの世界一ずる賢い価格戦略」

何故そう思ったか?

こちらの書籍でも触れていますが、理に叶った価格引き下げは良いにしても、無意味な価格競争に自ら身を投じて誰も喜ばない結果を引き起こしてしまう事だけは避けねばなりません。

そう思ったからです。

コストや価格を下げる事は、他人も自分達も効率良くて、便利で喜ぶ事なのか。

両者が喜べるシステムや原理があって初めて成立するのが、著者が言わんとするシンプリファイなのでしょう。

「Simplify(シンプリファイ)」

ダイレクト出版

シンプルにする事は、世の為、人の為、あなたの為。

最後に:

シンプルな生き方をしましょう。

たまにそんなスローガンを見る事もあります。

あなたも見た事や聞いた事はありますか?

断捨離という言葉もその概念と同じですね。

人間の生き方にはシンプルを奨励しているのにもかかわらず、何故ビジネスは複雑化していくのか。

本書はある意味、ビジネス版・断捨離の書。

ビジネスも一つの人格、そして人生。

だから人間に奨励してきた事を、ビジネスにも奨励しています。

シンプルに生きれば人間は楽になれるのと同じ原理で、ビジネスも楽に。

本書であなたや私のビジネス生活も楽になるでしょう。何よりも基本概念を教えられます。

更には生き方や考え方を授ける本と言っても過言ではありません。

そんな驚きがあります。

シンプルにする事は、世の為、人の為、あなたの為。

「Simplify(シンプリファイ)」を見たい

<<前編で2分でわかるガチな概要を確認したい

| スポンサーリンク | スポンサーリンク |

「ガチで独創的なレビュー:「Simplify(シンプリファイ)」(後編)」への1件のフィードバック

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)