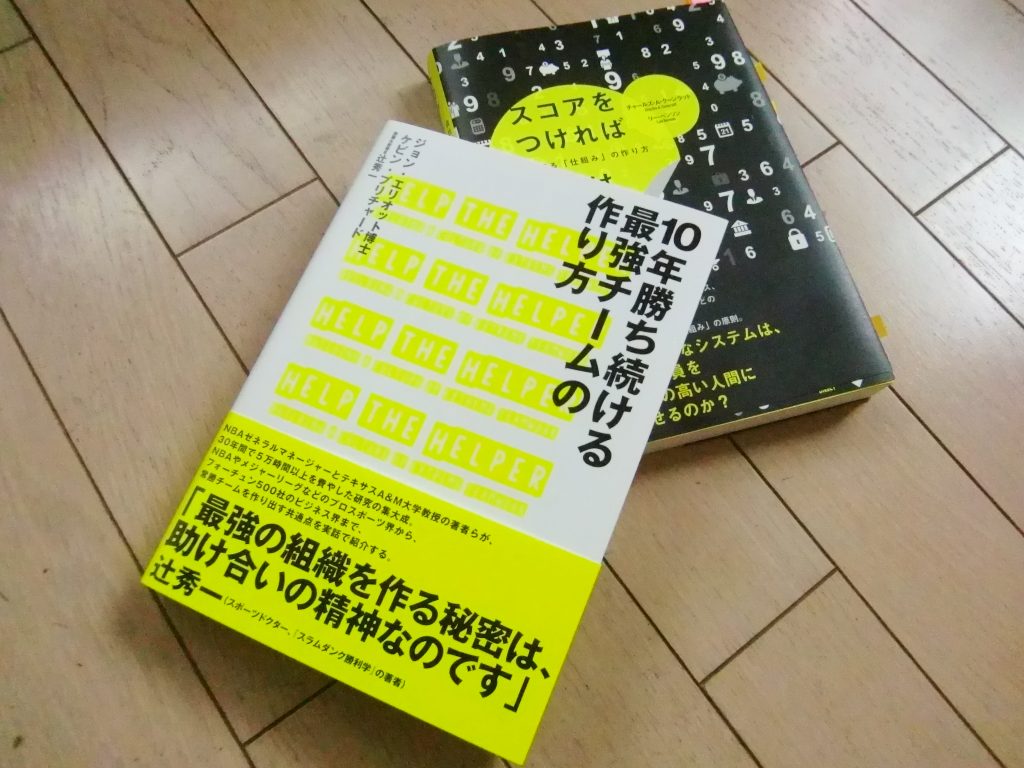

完全にスポーツの本。

まるで雑誌の「Number」を読んでいるような。

これが全体のイメージだと思って下さい。

でもスポーツのアプローチは侮れないと個人的にはいつも思っています。

今回そのスポーツから見た組織論の本がダイレクト出版から新刊として届きました。

今回も例によってレビューの前の導入編です。

「10年勝ち続ける最強チームの作り方」

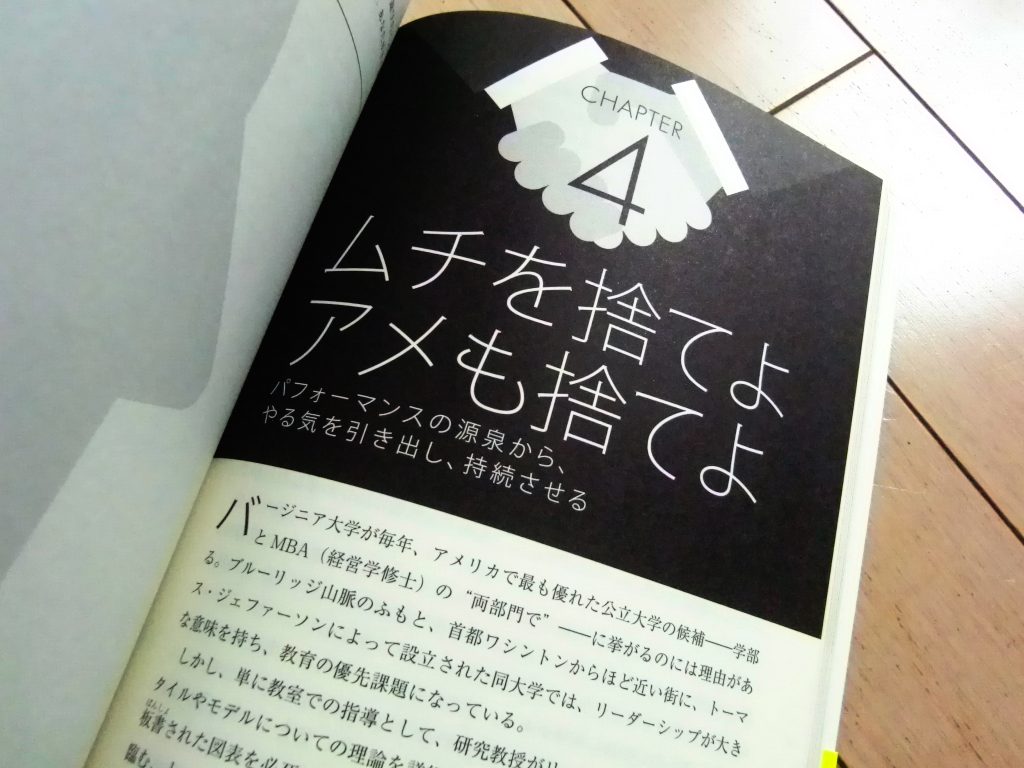

パラパラめくると、

文化として根付いているスポーツ大国アメリカのすごみをヒシヒシと感じます。

あなたはスポーツが好きですか?

この本を読むにあたってはまずその事が登竜門となりそうで、

もしあなたが興味がそれほど無いという場合にはちょっときつそうです。

その理由も書いていきます。

先の質問ですが、私はかなり好きです。

スポーツには良い面悪い面がある事も否定しませんし、冷静に見極める事が多いですが、いろいろなものを見ます。

日本のものも勿論ですし、海外のものも。

プロ野球・メジャーリーグ・高校野球・大相撲・Jリーグ・オリンピック・陸上・・・・・・。

挙げればキリがありません。

種類によって詳しいものとそうでないものの差はありますけども楽しんでいます。

楽しんでいますか?

それはともかくとして、そんな中で

新聞であれTVであれ、自分の中で様々な視点を学ぶ事があります。

勿論そこにはマスコミが好きな美談だけに流されない考察や真の情報が必要にもなってくると戒めています。

これがかなり役に立つ。

今回取り上げられている組織論を始め、指導論や人心掌握等にも役立てる事も多々あり。

本書ではそんなところを期待。

ちょっとワクワク。

スポーツの本の利点はこれでしょう。

話が分かりやすい。

実際に読み進められてしまう。

かつてスポーツを題材にした書籍はこちらでも出て来ました。

今回の本はもっとスポーツ寄りですね。

スポーツの話もビジネスの話も濃い印象。

ドキュメンタリーのような匂いもチラホラ。

スポーツの話を取り上げる利点には、

難しい論理を展開するよりもリアリティーがあって、手に取るように分かりやすいという側面があると思っています。

そこにはスポーツへの興味や経験、または予備知識がある事が前提にはなりますが、確率からするとそれほど理解に困らない人の方が多いのではないでしょうか。

特に洋書の発行元であるアメリカの場合は、老若男女問わずスポーツが文化として根付いている所を感じます。

女子のスポーツも盛んですしね。

そんな背景を想うと、理解に困らない人の方が恐らくは多い。

造詣が深い。

だからこのような書籍が生まれるのかもしれません。

アメリカ人の造詣の深さを感じた体験。

・・・あくまで一つの体験談ですが、

以前アメリカのフィラデルフィア在住のアメリカ人女性と話をした時に、MLBのフィリーズの話が(ミーハーのレベルではなく)独自の見解なども含め普通に出来た事に、国民の造詣の深さを感じました。

ニュースやドキュメンタリーを見ても感じます。

そんな出来事も手伝い、MLBやNBAを見ていても、あらゆる垣根を越えた観客の熱狂ぶりや肥えた目には愛も感じますし、DNAレベルで文化をも感じます。

だからこそ、ビジネスというものにスポーツを進んで取り上げる理由にも納得。

両側面からその濃さを学んでみたいとも思います。

この本の英語のタイトルは。

直訳すれば「助ける人を助けよ」。

その心(真意)は、本の帯にあるように助け合いの精神という事ですね。

助ける人を助け続ける循環。

調べてみると、アメリカのスポーツ界・・・特にNBAで受け継がれている(とまで言って良いのかは定かではないですが)モットーのようです。

チームスポーツの場合は特に。

ラグビーでいう所の、有名な

One for All. All for One.

のようなものでしょうか。

洋書を読む時は、

原題を調べてみると、意訳ではなく、その本が言わんとしている真意を垣間見る事が出来るので一応確認しています。

本書ではチームの在り方にスポットを当てている訳ですけども、

特に連携の事について触れ始めて展開されています。

そして一貫して私利私欲を捨てる事。

具体的な策よりも、どういう思考やマインドを持つべきか、持たせるべきかという本ですね。

全ては勝つために。

繰り返しになりますが、

普段からスポーツというものに触れていればいるほど、脳裏で想像してイメージ出来る事柄が多くなるので読みやすさは感じています。

定着も良いです。

今回は導入編ですが。

スポーツを題材にした「濃さ」の一例をあげようかと思います。

ペイトリオッツ。

レイズ。

これが何の事だかわかりますか?

あなたがもしわかる方でしたらごめんなさい。他意はありません。

もしわからないという方には、答えは後ほど。

そしてその場合は多少理解に遠回りするリスクがある事をお伝えします。

何故かというと、

スポーツとしての内容が割りとマニアックで、先の言葉の現状や背景に関する話が頻繁に出て来ます。

著者も読者がわかる事を前提に話を展開している節もあります。

書いてあること自体は悪くは無いのですが、わからない言葉が目の前を通り過ぎていくのは人間誰しも苦痛になるかなとも思うからこその伝達です。

さて、先程の答えですが、

これはアメリカのプロスポーツのチーム名です。

それぞれNFLとMLB。

他にも沢山出て来ます。

このような訳で、冒頭にNumberを読んでいるようだと表現しました。

アメリカの体育会系を知ってみようか。

これがある意味アメリカの体育会系と考えると、どのようにチームを運営していくのかには興味があります。

そこはさすがに経験した事が無いので。

日本とは考え方が良い意味でも悪い意味でも違う部分もあるでしょう。

個人的には好奇心の方が勝っている感じです。

後ほどガチレビューはしますが、今の所手応えは感じています。

単純に面白いです。

スポーツ好きには。

チームワークを徹底した思考の下に作り上げる事は容易ではないですが、学んでみようと思います。

レビューが気になり見ているあなたに。

どんな本だろう?

サクッと導入編のあとは、7分でもっとわかる

前・後編のガチレビューを一応見ておきたい。

もしそんな場合はこちらがオススメ。

| スポンサーリンク | スポンサーリンク |

「ダイレクト出版の新刊は再びスポーツのアプローチ「10年勝ち続ける最強チームの作り方」。」への1件のフィードバック

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)