大人も悦ぶ。

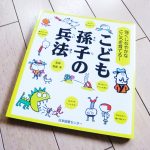

子供の本を読んだ事はありますか?

「子供の本なんて恥ずかしくて読めるか」

と思うかもしれません。

しかしどんなジャンルであれ、子供の本というのは世代を超えて理解出来る代物なのです。

例えば、アインシュタインの「特殊相対性理論」を説明出来ますか?

ヨハネス・ケプラーの「ケプラーの法則」を説明出来ますか?

私は出来ません。全くわかりません。

でもそれらの子供向けの本があったら、まずわかると思います。それに読んでみたい。

子供の本にはそんな万能な普遍性があったりします。

そんな訳で読んでみた今回の本、

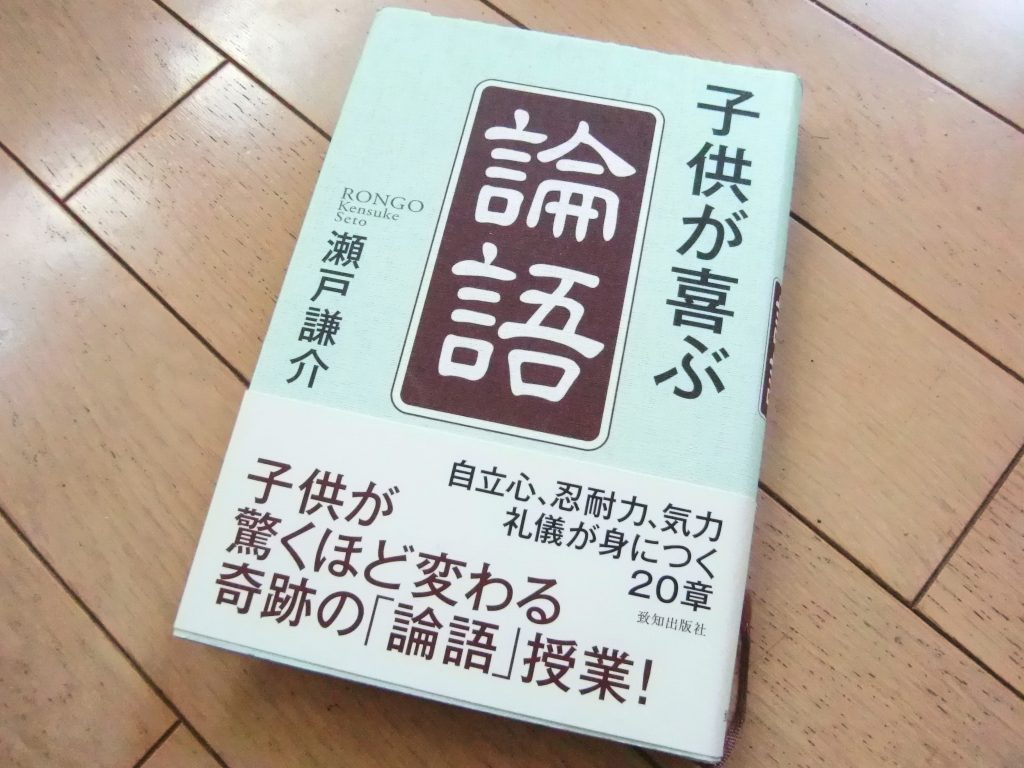

「子供が喜ぶ論語」

太古の昔、2500年前、中国に存在した孔子の言葉を弟子達がまとめたものと言われています。

詳しいあなたも、詳しくないあなたも、名前は聞いた事があるかと思われます。

子供にもわかるように説明する。

実はこれはとても必要な能力です。

たとえ大人同士の会話だとしても、説明能力はこれが原点と言っても過言ではありません。

難しい話を難しい話のまま。専門家しかわからない話を専門家しかわからないまま。

あなたも経験がありませんか?

聞く方・話す方とどちらの立場になっても、コミュニケーションは成立しなくなります。

時に子供の目線になる事は、それらの能力も向上させてくれる良さがありますね。

「全然恥ずかしくないね」

あなたがそう思われたら、読み進めてみて下さい。

Contents

論語は難しいというから。

手始めにはちょうどいい。

現代語訳というよりも、一句一句を解説。

その解説がわかりやすくて有難い。先生が子供に話しかける口調で、不思議な感覚を。

同時に説明方法も勉強。

ちなみに論語については詳しくWikipediaで。

古典なんて取っ付きにくい。

もしあなたがそう思われたら、その書籍よりもその概説書を読んでみるのも手です。

こちらでも古典について取り上げていますが、

永い年月受け継がれてきたものは、時代を越えた人間の不変の摂理を教えてくれます。

この論語も聖書と並び、世界で多く読まれてきたものの一つ。人の道というものを主として、繰り出された孔子の教えは多角的な視点で無駄がありません。

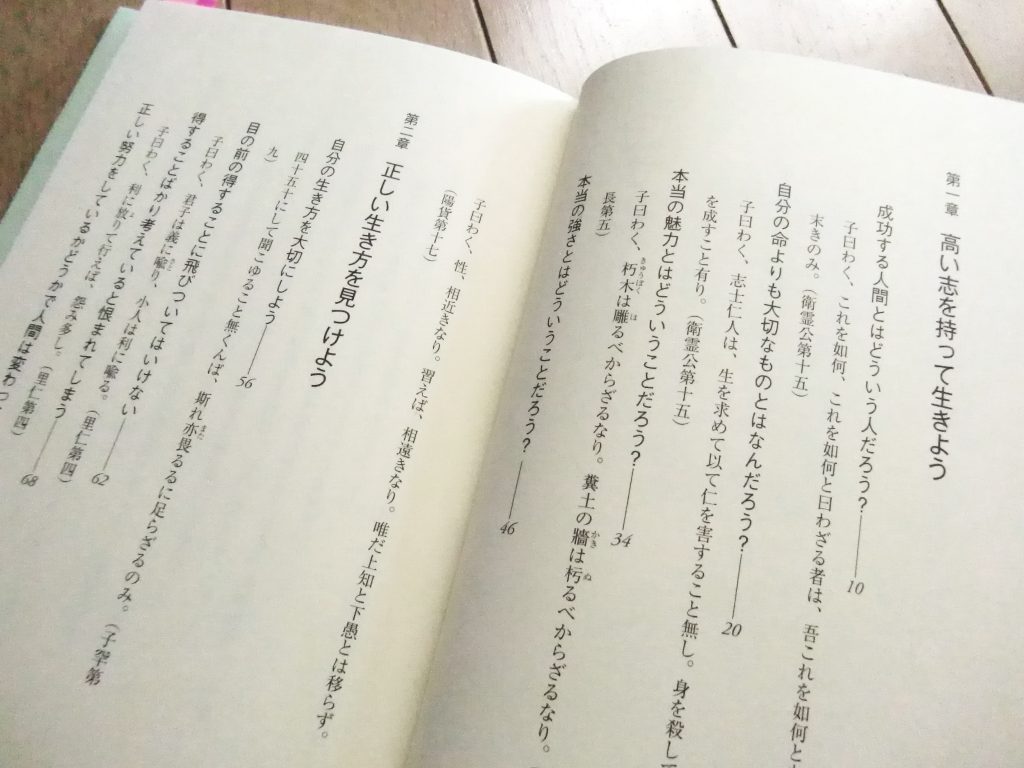

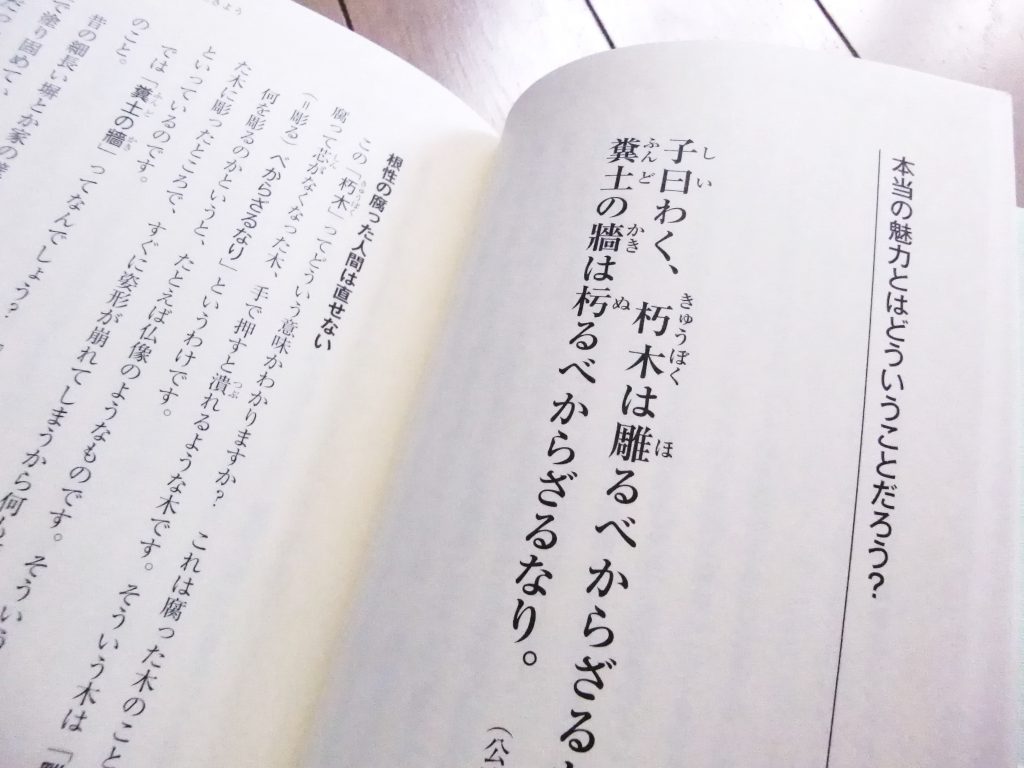

有名な「子曰く」。

弟子たちが一字一句漏らさず記し続け、まとめたものだから、この言葉ですべて始まります。

「孔子は言った」と。

意外だなと思った孔子の姿がありました。

そして(愛情がある上で)異常に厳しい所。

そんな所がまた魅力ですね。

綺麗事ばかりを並べすに、逆の視点も踏まえる器。

時代を越えた倫理書ですが、必ずしも善行だけを奨励しているわけではないのです。

この表現は誤解を招くと思うので、もう少し説明させて下さい。

悪行を許している訳ではなく、そもそも善行が何かを見極めなさいと。

あなたの思い込みが善行とは限らないと。

考えれば考えるほど、これは深い。

年齢と共に増えていく選択肢の幅に結びついていくような感じです。

こんな話がありました。

一人の息子を持つ親が悪事を働いた時の事。

その息子は自分の親を警察に突き出しました。

周りの者は正直者だともてはやしました。

それに対し孔子は、それは正直者ではないと。

それよりも、悪い事を悟らせる為に説くのが先で、突き出すのはその後でも良い。

何が正義なのか?

何が勇敢なのか?

人の心を理解する事もせず、感情に任せて行動する事は得策ではない。

一筋縄ではいかない所が悩ませますし、深さを感じます。

また、弟子にはそう簡単に教えない。

まずは自分で考える事。

真に悩まなければ学問は身に付かない。

そのように全体を通して、良い事だけが良い事ではなく、悪の視点も踏まえている。

その本質を考える人の深さを感じさせます。

※参考記事:

この論語を読んだら次のステップに。

最後にちょっとフォローを。

オンライン上にて本書のレビューでかなり辛辣なものがあります。

勿論私もレビューに目を通してから望む事もあります。最終的には自身の生の判断を大事にしますが。

そしてそれに対する自身の考えになりますが、実際そこまで気になりませんでした。

その理由は、

孔子の現実主義を想うと、

子供に現実を教える事も避けて通れない事ではないのでしょうか。そう思うからです。

著者の言っている事も、心の深層をえぐり出せば、事実に限りなく近いです。

ただ少し言い方というか、モチーフの選び方が露骨かなと読みながら思う事はありました。

書籍という表現手段という事で、その辺は考えなければいけませんかね。

かと言って、周囲が感情論をぶちまけても何の策にもならない。

尖った言い方かもしれませんが、いちいち腹を立てる事も無く、「そうですね」でいいのでは。

論語的には、それこそ正義感の無駄遣いになってしまう。

また同じように、中国の思想にある「清濁併せ呑む」器にも関わってくるのではないでしょうか。

メッセージの伝え方は確かに難しいです。

コピーライティングにも通ずる話ですね。私も神経は使います。

辛辣なレビューも論語を再び考えさせてくれたので、むしろ感謝しています。

「子供が喜ぶ論語」を見たい

| スポンサーリンク | スポンサーリンク |

「侮るなかれ、子供の本は理解しやすい利点があるから「子供が喜ぶ論語」。」への8件のフィードバック

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)