嗚呼、人は何故、スポーツでは団結するのか?

スポーツのあらゆる良い部分を、仕事に取り入れることは出来ないだろうか?

そんな著者のチャールズ・A・クーンラット氏の素朴な考えから生まれた手法と書籍ですね。

今回のダイレクト出版の新刊は

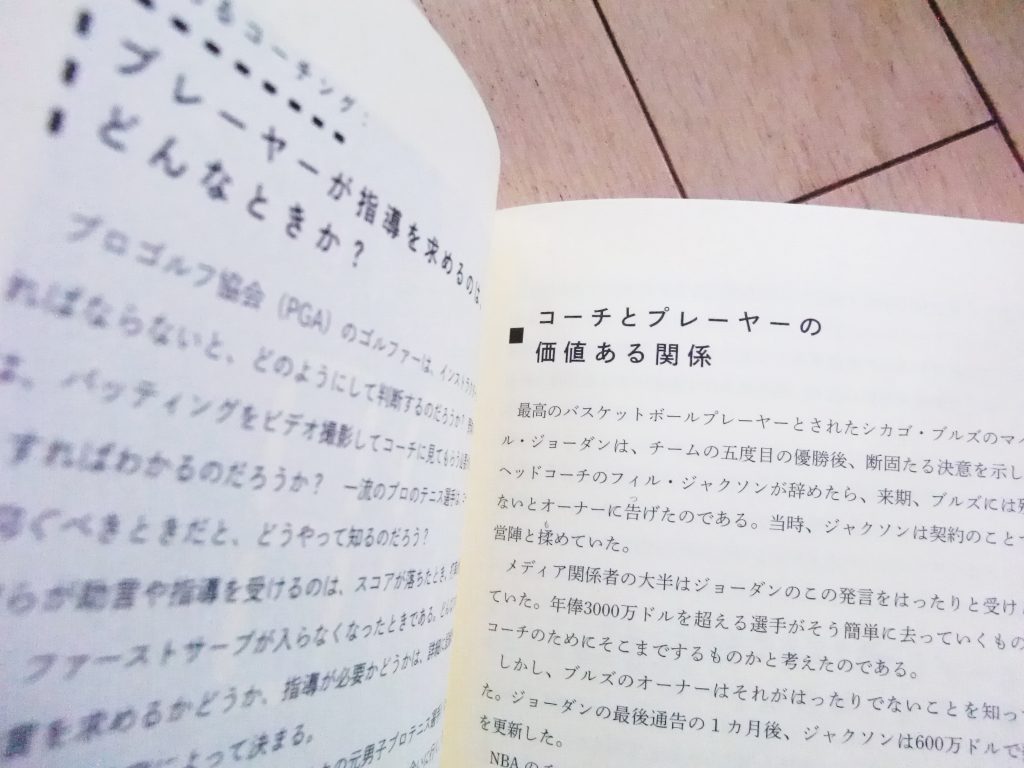

「スコアをつければ組織は動く」

(Amazonのリンクに飛びます。その他は下記にて)

スポーツをモチーフとした組織論及び経営論。

さらに人のモチベーションを考慮する内容でもあることから、人心掌握術とも言えそうです。

ややスポーツの話が出てくるので、スポーツに興味が無いと苦しさを感じてしまうのではないでしょうか。

今回は導入編。ガチレビューは後ほど!

プレーするように働く。

これが本書のコンセプト。スポーツの良い部分を取り入れた考えです。

冒頭の疑問も全てこの一言に集約されますね。本書の合言葉は、

“THE GAME OF WORK”

企業も、マネジャーも、従業員も、仕事をスポーツのゲームのように捉える、これが「THE GAME OF WORK」の基本的考え方である。(p4)

ではどのやってスポーツのように捉えるのか?

具体的な手法はあるのか?

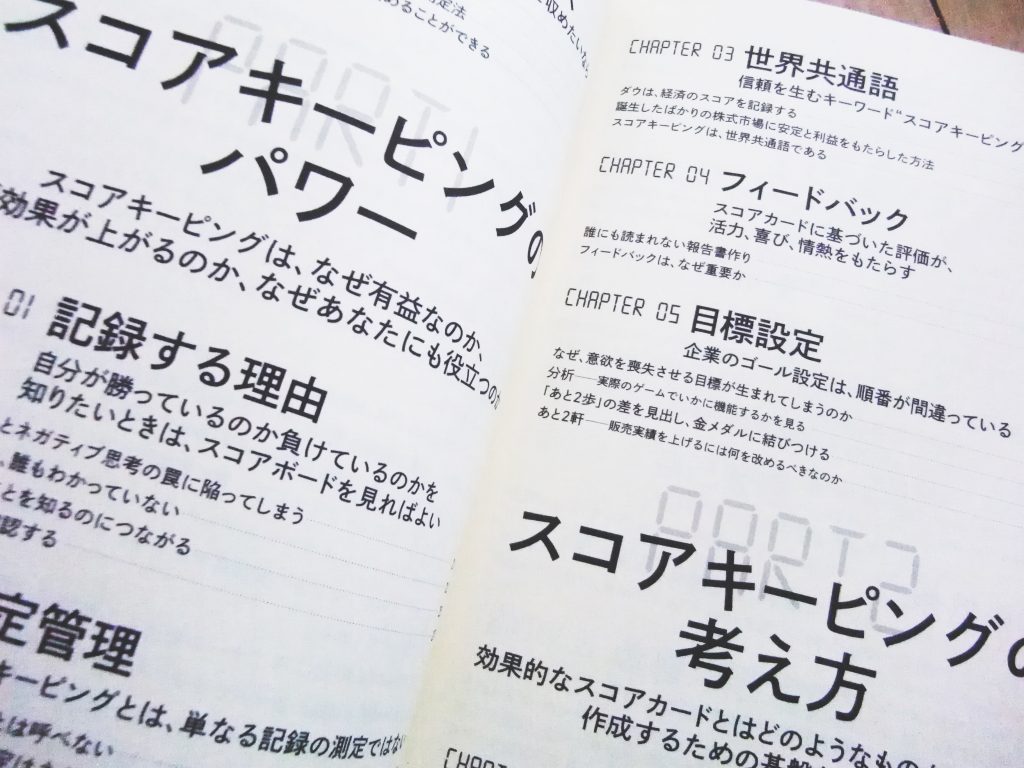

そこで登場するのがスコアキーピングという測定法。これが非常に大きな本書のカギとなっていきます。

個人的にはスポーツが好きなので、好奇心と共にページをめくっていきます。

Contents

スコアキーピングとは何ぞや?

と、その前に、まずは本書の原題はこれです。

“Scorekeeping for Success”

つまり

「成功のためのスコアキーピング」

この場合の「成功」とは、邦題の組織を動かす、もしくは機能させるといったところでしょうか。

あなたが本書によって向かっていく場所です。

このようにして、原題が真に言わんとしていることからも、本書の大きなカギがスコアキーピングだと理解出来ますね。

では、それはどんなものか?

ここでスポーツというものを想像してみて下さい。

何かの試合で問題ありません。

スポーツの中で絶対に存在するのがスコア。

勝敗であれ、個人成績であれ、結果であれ、過程であれ、必ず出てくるのはあなたもおわかりかと思います。

例えば、ひいきのチームの順位に一喜一憂し、好みの選手の成績も気になったりします。

そんな独特の魔力を持つのがスポーツのスコア。

仕事なんかより熱くなります。

そのスコアが意味するものは?

そこから見られるスコアのメリットは?

したがって、CEOから従業員の最後の1人に至るまで、誰もが自分の勝ち方を知ることができる。また、自分が仕事を順調にこなしているかどうかを常に正確に把握することも可能になる。(p25)

目標、進歩、立ち位置が明確であることですね。

そのためのフィードバックも好影響を及ぼすということです。

スポーツ自体がイメージしやすく、わかりやすいので、意外とスラスラ読めそうな本です。

スポーツの本質はポジティブ思考。

良いことを評価して、数字にしていくもの。

スポーツのゲームでは悪い点ではなくよい点、ネガティブな点ではなくポジティブな点が重視される。(p36)

得点を記録するのは、負けるためではなく勝つためである。(p37)

成功したことやポジティブなことを測っていくのがスポーツ。そしてスコアキーピング。

そう順序立てていきます。

加えて、それらの逆は萎縮を招き、生産性が低下すると。

スコアキーピングはポジティブな面に目を向けて、人をこれからもこの調子で励んでいこうという気持ちにさせる。測定と違ってスコアキーピングは、人に意欲を起こさせる。(p38)

核心に触れていく前に、スポーツとスコアの関係へ深い理解を必要とされるようです。

真に知った上で、著者の提唱する「THE GAME OF WORK」が仕事に活かせると。

熱く説かれますね。

これは主観ですが、スポーツがモチーフなだけに、予備知識や興味があれば非常にわかりやすいです。難解なことは何も無く。

そして身近な感じすらも。

ただ、ここまで数字やスコアの良さは十二分に理解出来るものの、まだ疑問も残していきます。

あなたはこう思いませんか?

どう測る? どう基準を作る?

数字の持つ力は世界共通。

だからこそ、その力について深く考えさせます。

著者が大きな一例として挙げているのが、ダウ平均株価の生まれた歴史的背景。

特にニュースの中ででしか聞いたことも無いようなよくわからない経済の話。その中の単語であるダウ平均株価。

この生まれた背景は、個人的には初めて知るもので感銘すら受けました。

そこで、著者はこう言います。

私たちにとって、計算の仕方は問題ではない。ダウとは何かを正確に知っている人がほとんどいなくても、何の問題もないのと同じだ。重要なのは、”ダウが機能している”という点である。100年以上パワーを保ち、傷みも衰えも見られないのは、その働きを見守る人々に支持されているからである。(p45)

数字の重みは理解よりも信頼。

ここまでの序盤を総括すると、こう言えます。

スコアは仕事やスポーツに限らず、その平等性や明確性は世界すら救う。世界をまとめる。

さらには選ばれし言語。

第5章からは、管理職と従業員 ー 「THE GAME OF WORK」では「コーチ」「プレーヤー」と呼ぶ ー の関係について詳しく見ていく。

両者がポジティブな関係を築くことがいかに重要かを考えながら、そのために必要なフィードバック、当事者意識、仕事への取り組み、信頼性、妥当性、目標、評価基準、報奨等の要素について見てみたい。(p56)

そう学んでいきます。

でも、

実際のやり方がなかなか出て来ない。

読み進めても、読み進めても、まだ出て来ない。

そう言ってしまうと、悪い印象に聞こえてしまうかもしれませんが違います。

スコアキーピングには人の感情も絡んでくるので、一筋縄ではいかないのでしょう。

そのために、慎重さも手伝い、メリットにページを割いているのかもしれません。

中盤くらいまで、スコアキーピングに対する考え方や数字というものの力を、あなたの中で精神的に確立させる意味合いが強そうに思わせます。

それを知った上でどのように統率し、機能させるか。その運営論や組織論にいくのでしょう。

ただ半分以上読んでも出て来ないので、実践的かどうかはこの時点では判断しかねますね。

スコアに対する哲学・論説が続きます。

ですが、それらの論理はとてもポジティブで平和的。

それのみの本にしても良いと思えるほどの充実感は感じさせてくれます。

ところで余談ですが、

ダン・S・ケネディ氏の書籍を思い出した。

「ダン・S・ケネディの世界一シビアな「社長力」養成講座」

平和的でポジティブに対して、一歩間違えると超管理型で半ば恐怖政治。

こちらの書籍も運営論や経営論です。

このサイトでも何度か触れていますが、ダン氏は正論の塊の人物なので、読んで圧倒されてみる価値はありです。個人的には、正論過ぎるから過激に聞こえるというふうに感じています。

対比はさせましたが、間違ったことは一切書いていません。

ご興味のある方はこちら。

モチベーションが機能改善を促す。

さて、モチベーションに活かされる、スコアキーピング。

仕事の中でスコアをつけていくことそのものは、世間でも既に行われている部分もあるかと思います。多くの職場でも取り入れているのでしょう。

例えば、棒グラフの営業成績のような。

イメージ出来ますか?

それらとは一体何が異なるのか?

従来の点数のつけ方とは違う部分は何か?

その違いを噛み締めながら読んでいこうと思っています。

ちょっとここで、パラパラ立ち読み。

組織の動かし方はいくら学んでも学びきれません。

だからこそ、本書の言わんとしているところを深く知りたい。

そう思わせます。

ここで「スコアをつければ組織は動く」を見たい

(Amazonのリンクに飛びます。その他は下記にて)

レビューが気になり見ているあなたに。

サクッとこの導入編のあとは、5分でもっとわかる

前・後編のガチレビューを一応見ておきたい。

もしそんな場合はこちらがオススメ。

「スコアをつければ組織は動く」を見たい

(Amazonのリンクに飛びます。その他は下記にて)

| スポンサーリンク | スポンサーリンク |

「いつの間にか届いていた、ダイレクト出版からの「スコアをつければ組織は動く」。ポジティブ運営法。」への2件のフィードバック

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)